無線綴じ製本(くるみ表紙)

雑誌や文庫本、報告書など、幅広い書籍で採用されるのが無線綴じ製本(くるみ表紙)です。本文の背を糊で固め、表紙をくるむように仕上げるため、耐久性が高く、読みやすさも兼ね備えています。特に、背の部分にはホットメルト接着剤という特殊な糊が使われることが多く、これによりしっかりとページを固定し、長期間の使用にも耐えられます。厚紙を布や合皮などでくるむことで、高級感あふれる仕上がりになるのも特徴です。

無線綴じ製本(PUR)

無線綴じ製本(PUR)は、通常の無線綴じをさらに強化した製本方法です。最大の特徴は、一般的な糊よりも強力なポリウレタン リアクティブ(PUR)糊を使用すること。このPUR糊は空気中の水分と反応して硬化するため、一般的な糊に比べて圧倒的な強度と耐久性を実現します。ページがしっかり開くので、厚みのあるカタログや辞書、参考書など、頻繁に開閉する冊子や長期保存が必要な冊子に最適です。長年の使用でもページが抜け落ちる心配が少なく、快適に利用できます。

中綴じ製本

中綴じ製本は、見開きで開くことを重視した製本方法です。二つ折りにした用紙を重ねて中央を針金(ホッチキス)で綴じるシンプルな構造で、ページ数が少ないパンフレット、カタログ、小冊子、週刊誌などによく使われます。綴じ部分がフラットに開くため、写真やイラストをページいっぱいに大きく見せたいデザインに最適です。手軽に作成でき、コストも抑えられるため、配布物や情報誌に多く採用されています。

アジロ綴じ製本

本の開きやすさと丈夫さを両立するなら、アジロ綴じ製本がおすすめです。これは折丁の背に細かな切り込みを入れ、そこに糊を深く浸透させて綴じる方法です。一般的な無線綴じよりも本の開きが格段に良く、ページがしっかり固定されるため、頻繁に開閉する雑誌や辞書、参考書など、高い耐久性と使いやすさが求められる書籍に最適です。長期保存にも向いており、図鑑や学術書にも多く用いられます。

平綴じ製本

平綴じ製本は、重ねた用紙の端を糊や針金で綴じるシンプルな製本方法です。手軽に作成できるのが特徴ですが、ページを完全に開くことはできません。そのため、主にページ数が少なめのパンフレットや情報誌、簡易的な資料などで見られます。綴じ部分から数ミリの内側までしか開かないため、デザインの際には綴じしろを考慮する必要があります。コストを抑えつつ、まとまりのある冊子を作りたい場合に選ばれることが多いです。

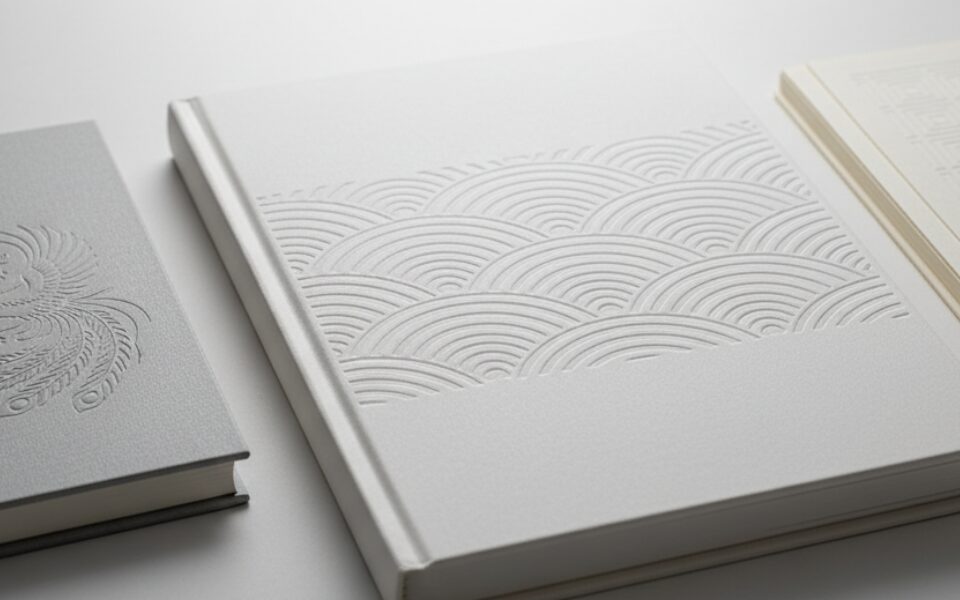

上製本(ハードカバー)

書籍に最高の品質、耐久性、そして高級感を求めるなら上製本(ハードカバー)が最適です。厚みのあるボール紙を表紙の芯材として使用し、その上から紙や布、革などを貼って仕上げるため、非常に丈夫で重厚感があります。記念誌や限定版書籍、絵本、アルバムなど、永く大切にしたい一冊に多く選ばれます。装丁の自由度も高く、箔押しや型押しなどの加工を施すことで、さらに特別な一冊にすることができます。

糸かがり綴じ製本

製本の中でも最も堅牢で耐久性のある方法です。本の見開き部分や端を縫うほか、紙の上部に紙クロスを巻く下処理として使われます。長期保存する書籍や記念誌、卒業アルバムなどに適しています。無線綴じとは異なる高級志向のニーズに応えられます。

リング製本(ツイン・ダブル)

本文に丸や四角の穴を開けそのなかに金属製のリングを通します。カレンダー、ノート、取扱説明書、レシピ本など、ページを360度開ける利便性から非常に人気が高い製本方法です。カラーやサイズも豊富で、弊社では外径43mmまで対応しています。

リング製本(スパイラル)

1本の金属製ワイヤーを螺旋状に通して綴じる製本方法です。ツインリング製本に似ていますが、リングの形状が異なります。ページを360度開くことができるため、筆記や参照がしやすく、机の上で邪魔になりにくいのが大きな利点です。この特性から、ノートやメモ帳、カレンダー、レシピ本など、実用性が求められる製品に多く利用されています。耐久性も高く、長期の使用にも耐えられます。

スポットリング製本

樹脂製のリングでワンタッチで綴じることができます。環境にやさしい生分解性樹脂のものもあります。

セルリング製本

昔はセルロイド樹脂を使っていたためこう呼ばれています。現在はPP素材で本文の差し替えが簡単にできます。

主な環境対応の製本サービス

ペーパーリング製本(環境対応)

人にも環境にも安心・安全。リサイクル適性も高いリング製本です。

ペーパーホチキス製本(環境対応)

伝統工芸品の水引を針金代わりに。独創的な魅せる製本方法です。

主な製本加工サービス

PP / マットPP加工(表面加工・保護)

光沢のある「PP加工」と、光沢を抑えた「マットPP加工」があります。印刷物の表面に薄いフィルムを貼り付けることで、耐久性を高めたり、質感を与えたりします。

UVニス加工(表面加工・保護)

特定の箇所に光沢感や立体感を出す加工です。全面に施すこともありますが、PP加工とは異なり、液体状のニスを塗布してUV(紫外線)で硬化させます。PP加工と併用されることもあります。

ビニール表紙加工(表面加工・保護)

表紙の素材・加工方法の一つ。ビニール素材を抜いて綴じ目を溶着させて耐久性を高めた加工で、メニューブックやアルバムなどで用いられます。

ビク抜き(型抜き・特殊形状)

卓上カレンダーの台紙やPOPなどの厚紙を曲線的に抜きたい場合などの特定の形に紙を切り抜く加工(例:名刺やPOPの型抜き)です。ビク抜きは「型抜き」や「ダイカット」の和名で、特にトムソン型という刃型を使って紙を打ち抜く加工を指します。

ブッシュ抜き(型抜き・特殊形状)

特定の形状に穴を開ける加工。金型の中に紙をセットし、油圧で押し出して外形を綺麗に抜きます。トランプやトレーディングカードのほか、ラベルのような小さいサイズのものも大量に抜くことができます。「型抜き」の一種ですが、非常に細かく複雑な形状や、一度に多くの抜き加工を行う際に使用されることが多いです。

クロス巻き(装飾加工)

メモ帳などの天糊(てんのり)製本や、ブロックメモの製本。糊やボンドで束ねた紙の上部を巻いて止めるクロステープです。色や幅も豊富です。製本の背の部分に布テープなどを巻きつける加工です。補強や装飾の目的があります。

箔押し(装飾加工)

高級感や特別感を演出したい場合に非常に効果的です。名刺、招待状、書籍の表紙などでよく用いられ、ブランディングに寄与するため一定の需要があります。熱と圧力で、金箔や銀箔などの特殊な箔を紙に転写する加工です。高級感や光沢感を演出します。

エンボス・デボス加工(立体・質感加工)

触覚的な要素でデザインに深みを与えます。ロゴや模様などを際立たせたい場合に選ばれ、箔押しと組み合わせて使われることもあります。視覚だけでなく触覚に訴える点で独自性があります。

空押し加工(立体・質感加工)

エンボス・デボス加工の一種で、インクや箔を使わずに、型で紙を押し付けることで凹凸をつける加工を指します。

ナンバリング加工(機能性加工)

連番の数字を印刷物に付与する加工です。チケットや申込書など、管理が必要な書類によく使われます。

ミシン目加工(機能性加工)

切り取りやすいように、点線状の切れ込みを入れる加工です。返信ハガキやクーポンなどによく使われます。

お問い合わせ(各種製本承ります)

ご依頼・お見積り・資料請求 及び 業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください。